クロス(壁紙)の張替えを検討するとき、つい「安いところがいいなー。」と思ってしまいますよね。

でも、実は激安業者には大きな落とし穴があるんです。

たとえば、見積では安く見せておいて、工事が始まってから「追加費用です」と請求されたり、仕上がりが雑で後悔することもあります。

この記事では、そうしたトラブルを避けるための見極め方を、できるだけわかりやすく整理しました。

特に、依頼前に聞いておくだけで安心できる3つの質問を紹介します。

これを押さえておけば「どの業者に頼んでも大丈夫か」がすぐに分かります。

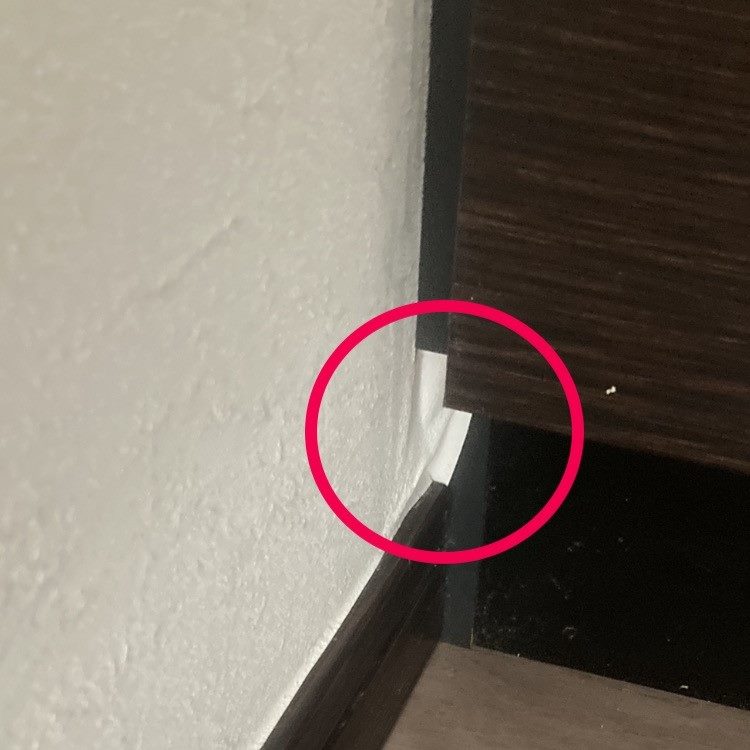

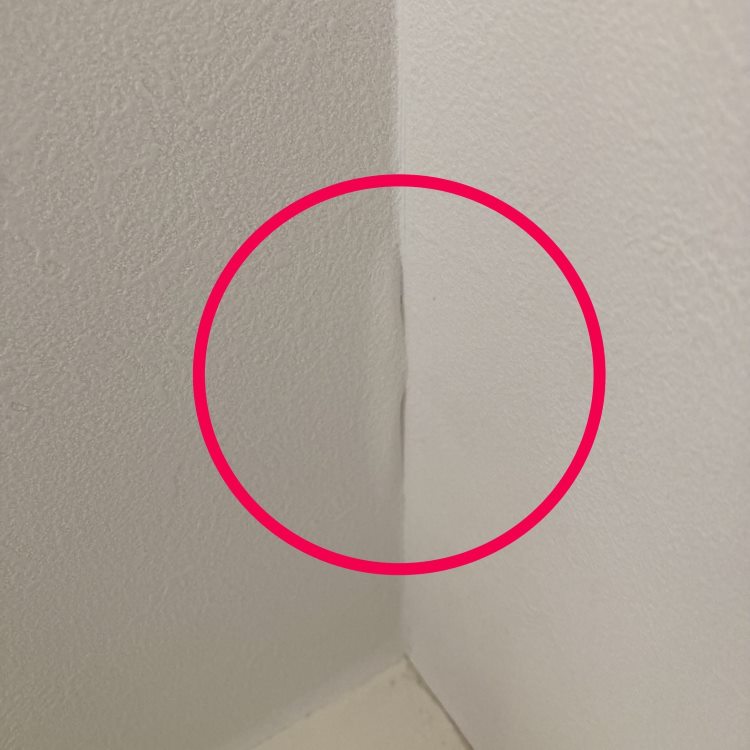

下記の画像は、クローゼットの隅っこで、クロスがきれいにカットされていません。

そのうえ、クロスにシワがよったまま接着剤が固まってしまった状態です。

もくじ

激安クロス業者の裏側とリスク

最初にお伝えしたいのは、「安さの理由」には必ず仕掛けがあるということです。

それが良い工夫なら歓迎ですが、見えない削減(技術がない職人)や後出し請求で作られた安さは、いろんな意味でで「高くつく」ことが多いです。

ここでは、現場で実際に起きがちな具体例に絞って、分かりやすくお話しします。

相場が分かりづらいと、内訳の不明瞭さや口頭の約束が増えます。

その曖昧さを悪用されると、契約後に金額が膨らんだり、手抜き工事が起きます。

だからこそ「数字と範囲の見える化」(詳細な内訳が記載された見積書)が基本の守りになります。

異常に安い見積のカラクリ

極端に安い見積の多くは、数量を少なく書いたり、作業範囲を小さく切ったりして成り立っています。

たとえば「6帖なら一律◯円」のような表現でも、実は

①天井は含まれない

②業者の指定したクロス以外は別途

③既存クロスの剥がし代は別途

④糊(のり)別途

⑤廃材処分費は別途

⑥養生費は別途

など、後で必要になる工程が抜けていることがあります。

材料も「量産品」とだけ書かれ、グレードや品番が不明なままだと、単価の根拠が追えません。

本当に合理化で安い会社は、工程短縮の工夫や在庫の最適化など、安さの理由を言葉で伝えらるし、聞かれれば何でも答えられます。

理由を説明できない安さは、後出しや省略のサインだと受け止めましょう。

お見積から抜かれがちな項目

よく抜けるのは、下地のパテ処理、既存剝がし代、廃材処分、養生、コーキング、駐車場代、諸経費、出張費のような「細かいけど必須」な部分です。

見積書に項目名だけが並んでいて、数量や単価の数字が空欄のままだと、当日にいくらでも上乗せできてしまいます。

おすすめは「数量×単価×範囲」の三点セットで確認することです。

たとえば「壁28㎡、天井12㎡、下地パテ処理、廃材◯袋、養生◯㎡、駐車場は近隣コインP実費上限1,000円」というふうに、計算できる形にしておくと安心です。

施工品質に出る“安さのゆがみ”

コストを削ったぶんは、ほぼ確実に仕上がりへ跳ね返ります。

ジョイントの隙、柄合わせのずれ、糊ダマの透け、端部の浮き、床や建具への糊汚れは、よくある「安さの副作用」です。

養生をケチると、片付けや補修で結局時間と費用を失います。

保証が無い、担当者が変わって連絡が取れない、こうした後日の困りごとも、最初の安さの影に隠れてついてきます。

悪徳業者は、こうした手口を何個も用意して逃げ切ります。

安くてうまい話は、後で高くつく。

これを合言葉にして、悪徳業者を引き当てない様に、事前の確認を丁寧に行いましょう。

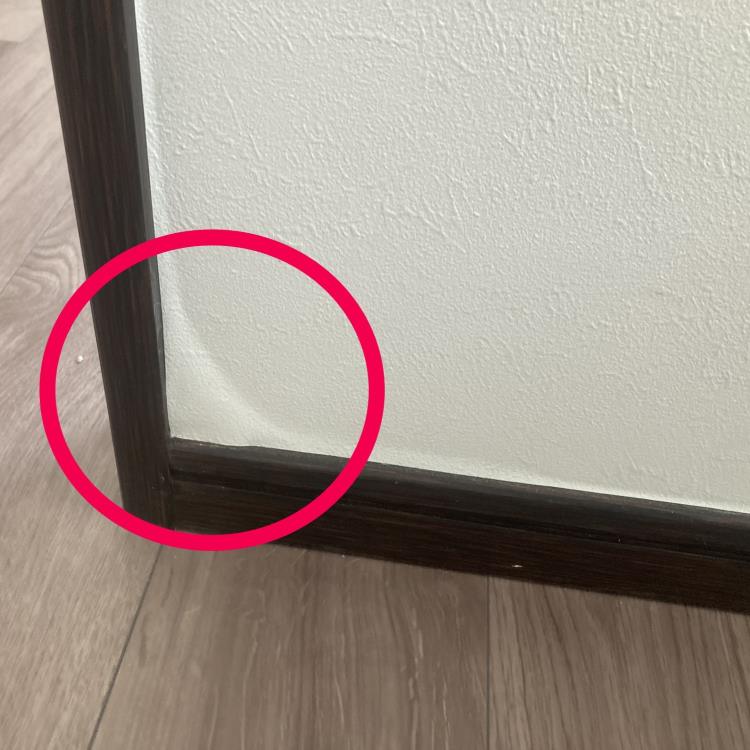

下の画像は、ぼったくりの悪徳業者がよくやる手抜き工事です。

「クロス糊(のり)の過度な節約」、「コーキング打ち省略」といった、代表的な手抜き工事の一種です。

クロス施工の相場について詳しくはコチラクロス(壁紙)張替え相場をチェック!安心して依頼するための基礎知識について徹底解説します!←

ぼったくり・悪徳業者の見抜き方

ぼったくりの悪徳業者を見抜くコツは、「最初の会話」と「紙(書面)」に表れる小さな違和感を見逃さないことです。

良い会社は、質問を歓迎し、数字や写真で説明します。

ぼったくり悪徳業者は、「今日返事すればこの値段」など、特に説明をしないで、曖昧なまま急がせます。

「安いから、いいか。」と思って、つい契約してしまったら大変です。

この章では、現場で本当に使える「ぼったくり悪徳業見分け方」を取り上げます。

ぼったくり悪徳業がよく使う手口と初期サイン

「今日だけこの値段」「近所で工事中だから材料が余って安くできる」といった決まり文句は、焦らせるための常套句(じょうとうく)です。

①現地を見ずに確定見積と言い切る

②クロスを張る面積を聞かない

③下地の状態を確認しない

これらは後出しの予告だと思ってください。

連絡手段がチャットのみで、会社の固定電話や担当者名が出てこない場合も要注意です。

口コミがやたら新しく高評価だけで、写真が少ないのも不自然です。

クロスの業者はたくさんいますから、最初の5分で違和感が続くなら、いったん距離をおくようにしましょう。

契約書・特商法表示の不備

契約書はあなたを守る最後の盾です。

・会社名

・会社所在地

・固定電話

・責任者

・工事範囲

・クロスの数量

・クロス単価(㎡又はm)

・支払い条件

・工期

・保証

・クーリングオフの説明

見積の有効期限、これらが書かれていない書面は危険です。

ウェブサイトの「特定商取引法に基づく表記」が空欄だらけ、または見つからない場合も赤信号です。

書面が弱い会社は、責任から逃げやすいです。

署名や押印の有無、日付、ページ数の通し番号まで確認しておくと、トラブルを未然に防げます。

ぼったくり悪徳業が当日に追加請求する手口

当日に金額が増える典型は、

・「壁の下地の状態が思ったより悪かった」

・「駐車場が高かった」

・「荷物が多かった」

という言い回しです。

こうした項目をあらかじめ見積から外しておき「想定外」だったことにして、現場で口頭で積み増すのが手口です。

対策はシンプルで、

「事前に追加の可能性がある項目を聞いておいて、金額の上限を合意した証拠を書面やチャットで残す」ことです。

・「パテ追加は1回あたり◯円、最大2回まで」

・「駐車場は実費で1日上限◯円」

・「時間外は30分ごとに◯円」

など、数字で止めを打っておきましょう。

証拠が残らない電話口だけの合意は絶対に避けてください。

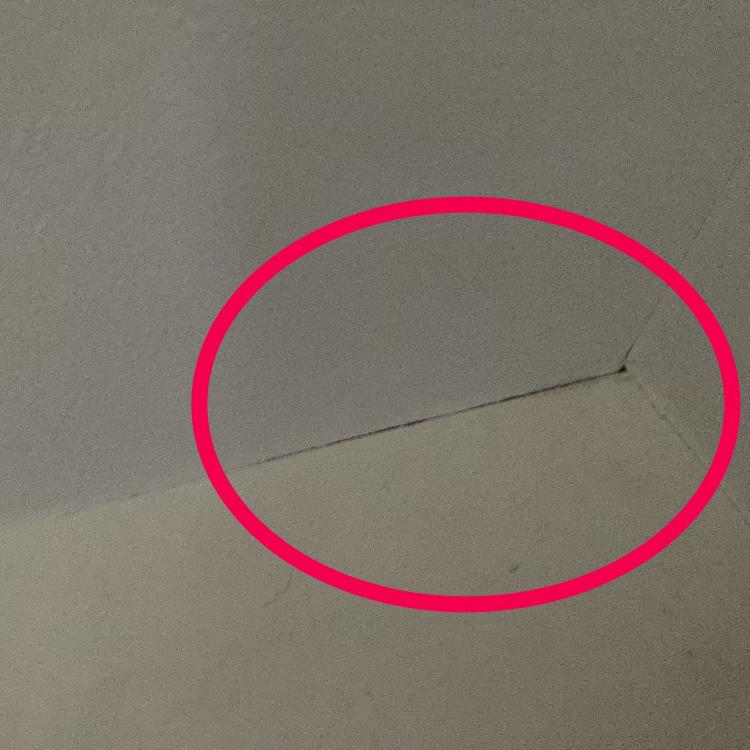

下の画像は、クロスの「つなぎ目が浮き出ている箇所」です。

クロスのつなぎ目部分の処理を怠ると、この様に目立ったつなぎ目になってしまいます。

クロス業者に依頼する前に確認すべき3つの質問

この3つを聞くだけで、業者の誠実さと準備の深さがほぼ分かります。

答えがスムーズで、書面での提示に抵抗がない会社は、後出しが起きにくいです。

逆に、言葉を濁す場合は、それだけで「この業者はぼったくり悪徳業者」かも知れないという、十分な判断材料になります。

質問① 見積内訳は『数量×単価×場所ごと』で明記してもらえますか?

ポイントは、数字で再計算できる形かどうかです。

・壁28㎡、天井12㎡

・量産品SP級

・下地パテ

・エアコン脱着あり

・廃材袋◯個

・養生◯㎡

・駐車場〇円

このように、数量と範囲がそろっていれば安心です。

理想の回答:「見積書は、そのように作成してPDFで送ります」

ぼったくり悪徳業者の回答:「大丈夫です、お任せください」と、言うだけで見積書に反映しない。

明確な数字がない安心は、安心ではありません。

質問② 追加費用の発生条件と上限は?

どんなに策を講じても、追加が出る可能性はゼロにはできません。

だからこそ、条件と金額の上限を先に決めておいてください。

・「壁の下地が著しく悪い場合」

・「夜間の作業」

・「駐車場が時間の上限が無い有料パーキングしかない場合」

など、増額が起きやすい場面を例示し、単価または上限額を決めます。

理想の回答:「見積書の備考に条件一覧と上限を書きます」

ぼったくり悪徳業者の回答:「状況次第で柔軟に」

柔軟の裏には、無制限という意味が潜んでいます。

質問③ 実績・写真・担当者の提示は可能?

直近の施工写真、担当者名、アフターの窓口を出せるかで、体制が見えます。

似た広さの部屋のビフォーアフターを見せてもらえると、仕上がりの想像が具体的になります。

理想の回答:「担当の○○が伺います。終わってからの不具合はこの担当者を窓口に」

ぼったくり悪徳業者の回答:「当日のスタッフに聞いてください」

人の顔が見える会社は、責任も見えます。

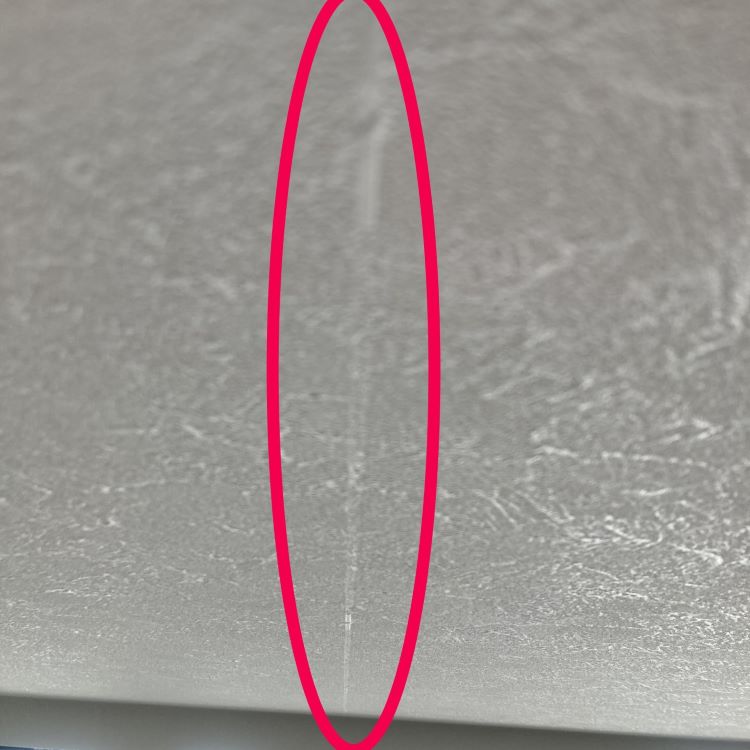

下の画像は、クロスのカットミスです。

入隅にクロスを収める時の処理技術が低いとこうなります。

これは、「単価がすごく安い職人」によくある仕上がりです。

信頼できる業者の「選定法方」と「相見積もり」のコツ

良い選び方は、比べやすい土俵を作ることです。

同じ条件で各社に見積をお願いすれば、「本当に安い業者」と「抜けてる項目が多いだけで安い業者」が分かれます。

最後は値段だけでなく、説明の丁寧さやアフターフォローの姿勢まで含めて判断しましょう。

相場の把握と同一条件の揃え方

A4一枚の「条件シート」を用意します。

・部屋の広さ

・天井張り替えの有無

・材料のグレード

・下地処理の前提

・廃材や養生、駐車場や時間外の取り決め

など、必要な情報を一つの紙にまとめます。

この紙を各社に渡して記入してもらうだけで、数字の比較が公平になります。

条件がそろえば、相場も自然と見えてきます。

これは難しい専門作業ではなく、情報をそろえるだけなので簡単です。

さらに、この紙の記入をお願いしただけでイヤな顔をする業者は、その時点で選択肢から外しましょう。

良い業者であれば、この程度のお願いは快く受けてくれるはずです。

現地調査で確認すべきポイント

現地では、

・入隅(壁の奥まった角)

・出隅(壁の角)

・コンセントやスイッチ周り

・窓やドアの枠

・既存の浮きやカビ

・搬入経路

・駐車の可否

などを一緒に見ます。

荷物量や作業スペースの確保も、当日の段取りに直結します。

その場で担当者がメジャーを出して面積を測る、リスクを先に説明する、チェックの観点を書き出す、こうした姿勢が見える業者は信用できます。

「リスクを先に言う業者」は、「後出しをしない業者」です。

社内一次情報の活用と意思決定

ご家庭でも、小さな「マイ履歴」を作ると判断が楽になります。

見積やメール、写真、当日のやり取りをフォルダにまとめ、良かった点と困った点をひとことメモしておきます。

次回はそのメモを条件シートに写すだけで、比較の精度が上がります。

一度作れば、もう迷走する心配はありません。

過去の自分の記録が、いちばん頼れる情報です。

下の画像は、巾木の上へのクロスのおさめ方があまいと、こうなります。

手間賃が異常に安い職人にみられる仕上がりです。

これなどは、明らかに施工不良の一種です。

トラブルの事例と回避・再発防止チェックリスト

ここでは、実際に起きやすい流れを「物語」として描きます。

ここまでこの記事を読んでくれた方なら、どこで「やめておけば良かったか」が、はっきり分かるはずです。

読んで自分の状況に重ねてみてください。

よくあるトラブル3つの例

事例1:

「当日、廃材が大量にでたから処分費が必要と言われた」。

事前の見積に廃材の数量や上限が無く、写真の共有もなかったのが原因でした。

対策は袋の数、または体積で上限を決め、想定の数量を超えた場合の単価を先に明記させることです。

事例2:

「柄物の壁紙で、角や巾木まわりの収まりが不自然」。

現地で柄合わせの難易度を話していなかったことが原因でした。

対策は、同等の施工写真を見て、仕上がりイメージのすり合わせをして、業者と認識を共有しておくことです。

事例3。

「口頭で頼んだ覚えのない範囲を追加請求された」。

当日の会話だけで進めてしまい、記録が残っていなかったことが原因でした。

対策は、合意事項をその場でチャットに要約して、双方で既読を付けることです。

トラブル回避の事前準備チェック

準備のコツは、写真と数字を先に出しておき、業者に提供することです。

四方の壁と天井、巾木やコンセント周り、カビや浮きの箇所、荷物の量、搬入経路、駐車の状況をスマホで撮って業者に送ります。

面積や部屋の寸法は、ざっくりでも構いません。

条件シート(参照:本記事の「相場の把握と同一条件の揃え方」)に書いて、各社に同じ内容で渡しましょう。

それだけで、見積のブレが減って、後出しの余地がとても小さくなります。

問題発生時の連絡手順と記録法

困ったら、まずは感情を落ち着かせ、事実の記録を優先しましょう。

日時、担当者、状況、写真、要望、期限。

この5点を短く書いてメールやチャットで送ります。

電話で話した内容も「先ほどの通話の要点」としてテキストで残します。

合意が出たら、対応方法と期限を再掲します。

トラブルが発生した時は、記録があなたの大切な盾となります。

まとめ

この記事のゴールは、ぼったくり悪徳業者の被害を無くして、「安く見える見積」を「本当にお得な発注」に変えることです。

やり方はとてもシンプルです。

数字と施工箇所を見える化し、追加の条件と上限を先に決め、実績と担当者を確認すること。

この三つで、ほとんどの後出しは止まります。

「安いに越したことはない」

その気持ちは当然です。

でも、現場調査の段階で先にリスクを報告し、安くできるように一緒に考えてくれる業者こそ、結果的にあなたの味方になります。

事前に聞く3つの質問を手元に置いて、落ち着いて業者を選びましょう。

迷ったら、条件シートを整えて相見積。

これで大丈夫です。

https://recteca.com/←リフォームのリクテカ